Wer sich ein wenig mit der Militärgeschichte der italienischen Halbinsel beschäftigt, kommt schnell zu dem Schluss, dass die Balestrieri, die Armbrustschützen, eine Art Markenzeichen sind. Der Bogen scheint hier kaum groß verbreitet gewesen zu sein, und wenn dann nur im Mittelalter.

Der Bogen – ein Geist

Ein Blick in die Literatur zeigt auch schnell, woher dieser Eindruck stammt. Geht man von den Listen der Zeughäuser, den Truppen und anderen Quellen aus, dann hat die Armbrust (oft auch als Arbaleste bezeichnet) in Norditalien tatsächlich die Vorherrschaft. Die hält sie bis zur Einführung der Arkebuse, der Luntenschlossmuskete. Danach verliert sie zunehmend an Bedeutung auf dem Schlachtfeld.

Vor der Arbaleste liest man aber auch kaum etwas über Bogenschützen. Im Gegensatz zu den Engländern, die um den Langbogen einen regelrechten Kult veranstalten (und das bereits im 16. Jahrhundert, durch das Buch Toxophilus von Roger Ascham), scheint man in Italien dem Bogenschießen keine besondere Bedeutung zugemessen zu haben. Die Balestrieri mit ihren Setzpavesen scheinen deutlich höher geschätzt zu werden.

Und dennoch wurde der Bogen verwendet, das wissen wir aus Darstellungen. Er scheint nur eine deutlich persönlichere Waffe gewesen zu sein, eher für die Jagd als für den Krieg.

Der Bogen in der Darstellung

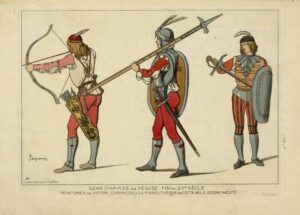

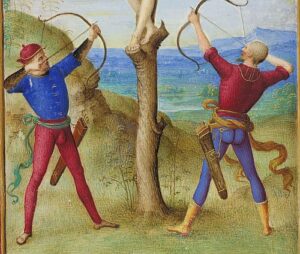

Sebastian wird hingerichtet. Beachte die Arbaleste und den Bogen. Der Bogenschütze hat die Pfeile im Gürtel.

Etwas Recherche fördert schnell eine Menge an Darstellungen zu Tage, in denen Bögen abgebildet sind. Natürlich sind das häufig biblische Szenen und solche von Heiligen (der Hl. Sebastian führt die Hitliste an).

Diese Darstellungen zeigen uns zwei (eigentlich drei) unterschiedliche Formen des Bogens. Da wäre zum einen der klassische Langbogen, aus einem Stück Holz gefertigt, mit einer gleichmäßigen Biegung über den gesamten Bogen hinweg. Das bekannteste Beispiel ist der englische (eigentlich walisische) Langbogen, mit dem die Engländer in Agincourt so erfolgreich waren.

Zum anderen sehen wir immer wieder den Reflexbogen. Dieser Typ kommt ursprünglich wohl aus Mittelasien, wo er vor allem von den Skythen, einem Verbund nomadischer Reitervölker, höchst erfolgreich verwendet wurde. Die Reflexform mit ihrer starken Gegenbiegung ermöglicht es, mehr Kraft in den Wurfarmen zu speichern, bevor der Schuss erfolgt.

Die Form des Reflexbogens wurde in die Römische Armee eingeführt und dort auch erfolgreich verwendet. Die Feinde Roms waren aber meist besser darin, den Reflexbogen zu bauen und zu schießen (nach den Skythen die Awaren, und insbesondere die Hunnen).

Im Gegensatz zum Langbogen besteht der Reflexbogen aus unterschiedlichen Materialien (Horn, Holz und Sehnen), die verleimt und in einer starken Reflexform gekrümmt werden. Daher auch die Bezeichnung „Kompositbogen“. Die Herstellung ist langwierig und erfordert enormes handwerkliches Können.

Nach dem Fall des Römischen Imperiums scheinen auch die Bögen aus Italien zu verschwinden. Nur im Süden und auf Sizilien halten die Mauren ihre Tradition des berittenen Bogenschießens hoch.

Ab dem 14. Jahrhundert sehen wir dann wieder Reflexbögen auf Darstellungen. Müsste es nicht erhaltene Originale geben? In Museen?

Originale

Ja, es gibt sie. Allerdings sind sie selten. Das liegt vor allem am Material, denn Holz, Horn und Sehnen sind deutlich weniger haltbar als Stahl. Solche Bögen waren auch immer Gebrauchsobjekte, die irgendwann brachen und weggeworfen wurden. Da offenbar auch niemals die Mengen in Gebrauch waren wie beispielsweise im Osmanischen Reich, kann auch die Anzahl erhaltener Originale nicht hoch sein.

Ein solches liegt im Metropolitan Museum (wo es als italienisch oder indo-persisch deklariert wird…). Der vorgesetzte Griff weist den Bogen als türkisch aus (also nichts mit indo-persisch), die geschnitzten Siyah (Wurfarmenden) sind allerdings ungewöhnlich. Er wird auf ca. 1500 datiert – also genau in die für uns interessante Zeitepoche.

Weitere Exemplare liegen in Venedig und Bologna (ja genau, in Bologna…).

Der kurze Bogen

Die islamische Welt hatte immer einen starken Bezug zum Bogen als Waffe, weit mehr als zum Schwert. Vor allem die Verbindung von Pferd und Bogen im berittenen Bogenschießen ist alt und stark.

Bereits Friedrich II ließ sarazenische Bogenschützen in sein Heer in Süditalien eingliedern. Dann verliert sich die Spur der Bogenschützen in Italien aber.

Die Republik Venedig gilt als eine der wahrscheinlichsten Einfallspforten für den osmanischen Bogen in Italien. Die Republik unterhielt starke Handelsbeziehungen zu Byzanz und musste sich später mit den Osmanen in See- und Landschlachten auseinander setzen. Der Kontakt zu den östlichen Waffen war also intensiv.

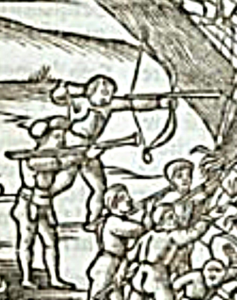

In den Kolonien kamen auch Bogenschützen zum Einsatz – und manche Einheiten wurden auch in Kriegen im Mutterland eingesetzt. Wir finden Darstellungen von Bogenschützen mit kurzen Bögen mit starkem Reflex bis weit ins 16. Jahrhundert hinauf. Eventuell wurde der Reiterbogen auch im Schiffskampf verwendet, wo er aufgrund seiner Kürze deutlich einfacher zu benutzen wäre als ein Langbogen – und schneller als eine Armbrust.

Ebenfalls wichtig sind die Ungarn, die als Nachfahren der Magyaren deren Taktiken und Waffen in Europa verankerten. Der ungarische Reiterbogen ist in seiner Form ein direkter Nachfahre der mongolischen Form. Er weist eine deutlich geringere Reflexkrümmung auf, als der osmanische.

Monatsbild Mai, Palazzo Schifanoia, Ferrara

Auf den Darstellungen lassen sich die Formen nur schwer identifizieren. Allerdings zeigen einige, wie das Monatsbild Mai aus dem Palazzo Schifanoia in Ferrara, oder das aus dem Ursula-Zyklus von Carpaccio Bögen, die nach ungarischen Bögen aussehen (Griff nach hinten gesetzt, breite Wurfarme, die sich stark verjüngen).

Den Bogen schießen

Kommen wir nun zum eher praktischen Teil dieses Artikels. Bogenschießen ist als Freizeitaktivität derzeit beliebt wie nie, überall sprießen Bogenparcours aus dem Boden. Auch das „Traditionelle Bogenschießen“ hat sich als Begriff etabliert.

Neben den unterschiedlichen Bogenformen unterscheidet man vor allem in der Methode des Auszuges und Ablasses (auf Englisch als release bezeichnet), Die verbreitetste Methode, mit der die meisten in Europa anfangen, wird „mediterran“ genannt. Man greift die Sehne mit Zeige-, Mittel- und Ringfinger, der Pfeil liegt zwischen Zeige- und Mittelfinger. Der Pfeil liegt an der linken Bogenseite (bei Rechtsschützen), also quer.

Kurze Reiterbögen werden zumeist mit einer als „Daumentechnik“ (thumb release) genannten Methode geschossen. Hierbei zieht man mit dem Daumen die Sehne zurück, der Zeigefinger drückt den Pfeil an den Bogen. Der Pfeil liegt rechts am Bogen.

Andererseits gibt es auch eine wahre Flut an verschiedenen Methoden, die in persischen, arabischen und osmanischen Quellen beschrieben werden. Die Perser beschreiben etwa eine Auszugsmethode, die sie den Slawen zuordnen, bei der der Zeigefinger den Pfeil rechts am Bogen fixiert, und die Sehne mit Mittel- und Ringfinger ausgezogen wird.

Und jetzt wird es interessant: Wie zogen die Italiener ihre Bögen aus?

Anhand der Darstellungen lassen sich zwei Methoden identifizieren:

- Daumentechnik

- Flämischer oder Ungarischer Auszug

Letzterer ist besonders interessant, da er eine Art Variante der mediterranen zu sein scheint. Der Pfeil liegt hier zwischen Zeige- und Mittelfinger, die die Sehne zurückziehen. Der Pfeil muss hierbei aber links am Bogen liegen, ansonsten würde er den Kontakt zum Bogen verlieren (obwohl die Ungarn behaupten, man könnte rechts oder links auflegen).

Man schießt unter anderem deshalb mit dem Daumen, weil der Sehnenwinkel bei kurzen Bögen für drei Finger einfach zu spitz ist. Mit zwei Fingern kann man das auf ähnliche Weise ausgleichen.

Es sieht aus, als würde die Daumentechnik eher im venezianischen Raum verbreitet sein, während auf dem Festland die Flämische Technik vorherrschte. Wirklich genau sagen oder gar abgrenzen lässt sich das natürlich nicht. Und natürlich muss man immer davon ausgehen, dass der Künstler nicht wirklich damit vertraut war, wie man einen Bogen schießt.

Nach mehreren hundert Schuss mit verschiedenen Bögen mit der Flämischen Technik kann ich sagen, dass sie ein deutlich schnelleres Schießen ermöglicht, als die mediterrane Technik, dabei aber keine Abstriche an Kontrolle und Präzision merkbar sind. Sie scheint auch etwas einfacher erlernbar, wenn man sie mit der Daumentechnik vergleicht (meiner bevorzugten Technik).

Der Köcher

Erstaunlich ist auch, wie häufig ein Köcher abgebildet ist. Erstaunlich deshalb, weil in den mittelalterlichen Darstellungen extrem selten Köcher zu sehen sind. Hier sehen wir aber noch dazu immer das selbe Modell: einen kastenförmigen Seitenköcher, der an der linken Hüfte getragen wird.

Erstaunlich ist auch, wie häufig ein Köcher abgebildet ist. Erstaunlich deshalb, weil in den mittelalterlichen Darstellungen extrem selten Köcher zu sehen sind. Hier sehen wir aber noch dazu immer das selbe Modell: einen kastenförmigen Seitenköcher, der an der linken Hüfte getragen wird.

Während man im Orient einen eher kleinen Köcher bevorzugt, aus dem die Pfeile fächerförmig herausragen, hat man hier offenbar das „europäische“ Modell dargestellt. Ein langer Köcher, aus dem nur die Befiederung herausragt.

Man ergreift den Pfeil also an der Nocke oder den Federn, bevor man ihn an die Sehne legt. Das geht mit der Flämischen Technik etwas flüssiger als mit der Daumentechnik.

Die Waffe Bogen

Es heißt, der Bogen sei nach dem Speer die älteste Waffe der Menschheit. Nun, zumindest werden fast alle Schöpfergötter und ersten Herrscher auch mit dem Bogen in Verbindung gebracht. Es kann also schon etwas dran sein an dieser Theorie.

Der Bogen als Waffe war insbesondere in der Antike wesentlich. Mit dem Aufkommen schwerer Panzerung verliert er dann langsam an Bedeutung – zumindest der Langbogen. Der europäische Langbogen hat zwei Handicaps: er ist schwer und erfordert eine Menge Kraft, um die Zuggewichte ziehen zu können, die auf dem Schlachtfeld nötig sind.

Eine Armbrust lässt sich mittels Mechanik einfacher (wenn auch langsamer) spannen und man kann damit auch schneller gut treffen lernen.

Dennoch bleibt der Reiterbogen in Asien bis lange in die Zeit der Feuerwaffen im Einsatz. Warum?

Er bietet einige Vorteile: er ist leicht, man kann damit enorm schnell schießen und er beschleunigt Pfeile so stark, dass sie enorme Durchschlagskraft erzeugen – bei geringerem Zuggewicht. Und er kann vom Pferd aus eingesetzt werden, wodurch die Schützen enorm beweglich sind.

In den Darstellungen sehen wir den kurzen Bogen zusammen mit Arbalesten und sogar Arkebusen am Schlachtfeld. Es mag also durchaus Bogenschützen gegeben haben, die vor allem die Ladezeiten ihrer Kameraden ausgleichen konnten.

Kleines Detail am Rande: Osmanische Schützen konnten mittels eigener Vorrichtungen (siper) sogar Armbrustbolzen mit ihren Bögen verschießen, sollten ihnen die Pfeile ausgegangen sein.

Der Bogen und das Schwert

Was für eine Relevanz hat nun der Bogen für einen Fechter? Das kommt darauf an, mit welchem Zugang man sich der Kampfkunst an sich nähert. Betrachtet man das Historische Fechten rein als Sport, wird man nicht unbedingt viele Überschneidungen finden.

Betrachtet man es aber als Kampfkunst – und damit auch als eine Art „Lebensweg“ – dann ist der Fernkampf durchaus ein Teil des Ganzen. Es geht um eine Komplettierung von Fähigkeiten. Gerade die Bologneser Tradition lehrt Waffen für alle Distanzen, vom Dolch bis zur Pike. Der Fernkampf mittels Bogen passt hier also durchaus ins Bild.

Außerdem fördert das Bogenschießen Fähigkeiten, die auch im Fechten gefordert sind: Konzentration, Körperspannung und Distanzgefühl, um nur drei zu nennen. Außerdem kann man so auch Abwechslung ins Training bringen.

Betrachten wir ein Detail aus Vittore Carpaccios Ursula-Zyklus (1490/95). Wir sehen einen venezianischen Soldaten im Brustharnisch, der wahrscheinlich dabei ist, einen Kompositbogen zu richten (die Wurfarme müssen immer wieder einmal ausgerichtet werden). Er trägt einen langen Dolch am Gürtel, daneben den flachen Kastenköcher für die Pfeile. Er sitzt auf einem Schild – und unter diesem Schild ragt der Griff eines frühen Seitschwerts hervor…

Betrachten wir ein Detail aus Vittore Carpaccios Ursula-Zyklus (1490/95). Wir sehen einen venezianischen Soldaten im Brustharnisch, der wahrscheinlich dabei ist, einen Kompositbogen zu richten (die Wurfarme müssen immer wieder einmal ausgerichtet werden). Er trägt einen langen Dolch am Gürtel, daneben den flachen Kastenköcher für die Pfeile. Er sitzt auf einem Schild – und unter diesem Schild ragt der Griff eines frühen Seitschwerts hervor…